ДиСҖРөРәСӮРҫСҖ РқРўРҰ «ЮРРҳРһРқВ» Рҫ РҝСҖРҫРҙСғРәСҶРёРё РәРҫРјРҝР°РҪРёРё РҪР° РІСӢСҒСӮавРәРө В«РҳРқТЕРРҹРһРӣРҳРўР•РҘ-2018В» Рё РҝСҖРҫРұР»Рөмах СҖазвиСӮРёСҸ СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё РІ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРө РІСҖРөРјСҸ.

Р®СҖРёР№ РЎРҫС„СҢСҸРҪРҪРёРәРҫРІ / РӨРҫСӮРҫ: РҳРҗ В«РһР РЈР–РҳР• Р РһРЎРЎРҳРҳВ», ЕвгРөРҪРёР№ Р‘СғлаРәРөРІРёСҮ

Р’ СҚРәСҒРәР»СҺР·РёРІРҪРҫРј РёРҪСӮРөСҖРІСҢСҺ РҳРҗ В«РһР РЈР–РҳР• Р РһРЎРЎРҳРҳВ» РҙРёСҖРөРәСӮРҫСҖ РҪР°СғСҮРҪРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ СҶРөРҪСӮСҖР° «ЮРРҳРһРқВ» Р®СҖРёР№ РЎРҫС„СҢСҸРҪРҪРёРәРҫРІ СҖР°СҒСҒРәазал Рҫ РҙРҫСҒСӮРёР¶РөРҪРёСҸС… РәРҫРјРҝР°РҪРёРё РІ РҫРұлаСҒСӮРё СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё.

РқР°СҲР° СҒРҝСҖавРәР°

РқРўРҰ «ЮРРҳРһРқВ» вҖ“ РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢР№ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёР№ СҖазСҖР°РұРҫСӮСҮРёРә Рё РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙРёСӮРөР»СҢ СҶРёС„СҖРҫРІСӢС… СҒРёСҒСӮРөРј РҝРөСҖРөРҙР°СҮРё РёРҪС„РҫСҖРјР°СҶРёРё РҝРҫ СҖР°РҙРёРҫРәР°РҪалСғ. ЕгРҫ РҝСҖРҫРҙСғРәСҶРёСҸ РҫРәРҫР»Рҫ 20 Р»РөСӮ СғСҒРҝРөСҲРҪРҫ СҚРәСҒРҝР»СғР°СӮРёСҖСғРөСӮСҒСҸ РІ Р РҫСҒСҒРёРё Рё Р·Р° СҖСғРұРөР¶РҫРј. Р’ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРөРө РІСҖРөРјСҸ РәРҫРјРҝР°РҪРёСҸ Р°РәСӮРёРІРҪРҫ СҖР°РұРҫСӮР°РөСӮ РІ РҫРұлаСҒСӮРё СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё РҙР»СҸ СҖРҫРұРҫСӮРҫСӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… РәРҫРјРҝР»РөРәСҒРҫРІ, РұРөСҒРҝРёР»РҫСӮРҪСӢС… Р»РөСӮР°СӮРөР»СҢРҪСӢС… Р°РҝРҝР°СҖР°СӮРҫРІ Рё РҝРҫРјРөС…РҫР·Р°СүРёСүРөРҪРҪСӢС… РҝРҫСҖСӮР°СӮРёРІРҪСӢС… СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёР№ СҒ С„СғРҪРәСҶРёРөР№ СҖРөСӮСҖР°РҪСҒР»СҸСҶРёРё РҙР»СҸ РҝРҫСҒСӮСҖРҫРөРҪРёСҸ СҒамРҫРҫСҖРіР°РҪРёР·СғСҺСүРёС…СҒСҸ СҒРөСӮРөР№.

Р®.Р’. РҡР°Рә Р’СӢ РҫСҶРөРҪРёРІР°РөСӮРө РҪСӢРҪРөСҲРҪРөРө СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРө РҙРөР» РІ РҫРұлаСҒСӮРё РІРҫРөРҪРҪРҫР№ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё?

— РҹРҫСҒР»Рө СҒРҫРұСӢСӮРёР№ 2008 РіРҫРҙР° РјСӢ РҝРҫРҝСӢСӮалиСҒСҢ РёР·СғСҮРёСӮСҢ РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө РҙРөР» РІ РҫРұлаСҒСӮРё РІРҫРөРҪРҪРҫР№ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё. РЎРҫ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ РІСӢРіР»СҸРҙРөР»Рҫ РІСҒРө РІРҝРҫР»РҪРө РұлагРҫРҝРҫР»СғСҮРҪРҫ. РЎСӮР°СҖСӢРө РәСҖСғРҝРҪСӢРө РҝСҖРөРҙРҝСҖРёСҸСӮРёСҸ СҖР°РҙРёРҫРҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫСҒСӮРё РҪРөРҝСҖРөСҖСӢРІРҪРҫ СҮСӮРҫ-СӮРҫ СҖазСҖР°РұР°СӮСӢРІР°СҺСӮ РҙР»СҸ СҒРІРҫРёС… Р·Р°РәазСҮРёРәРҫРІ. РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РҪР° СҒРјРөРҪСғ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҸРј 4-РіРҫ РҝРҫРәРҫР»РөРҪРёСҸ Р -162, Р -163 — РәРҫРјРҝР»РөРәСҒР° В«РҗСҖРұалРөСӮВ», РҝСҖРёСҲли СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё 5-РіРҫ РҝРҫРәРҫР»РөРҪРёСҸ Р -168 РәРҫРјРҝР»РөРәСҒР° В«РҗРәРІРөРҙСғРәВ». РңРҪРҫРіРҫ Р»РөСӮ РҝРҫРҙСҖСҸРҙ СҮРёСӮал, СҮСӮРҫ РІ РәРҫРҪСҶРөСҖРҪРө «СРҫР·РІРөР·РҙРёРөВ» РәажРҙСӢР№ РіРҫРҙ СҖазСҖР°РұР°СӮСӢРІР°СҺСӮСҒСҸ РҪРҫРІСӢРө СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё 6-РіРҫ РҝРҫРәРҫР»РөРҪРёСҸ. РқРҫ РҝРҫСӮРҫРј РҫРҪРё РәСғРҙР°-СӮРҫ РІСҒРө РҝСҖРҫРҝали. РңСӢ РІРёРҙРёРј РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪСӢРө замРөРҪСӢ главРҪСӢС… РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖРҫРІ Рё РіРөРҪРөСҖалСҢРҪСӢС… РҙРёСҖРөРәСӮРҫСҖРҫРІ. РһРәРҫРҪСҮР°РҪРёРө СҖР°РұРҫСӮ РІ РәРҫРҪСҶРөСҖРҪРө «СРҫР·РІРөР·РҙРёРөВ» РҝРҫ СҖазСҖР°РұРҫСӮРәРө СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫРіРҫ РәРҫРјРҝР»РөРәСҒР° СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё, СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢРј СҒРІСҸР·СӢРІР°СҺСӮСҒСҸ РІСҒРө РҪР°РҙРөР¶РҙСӢ, СғР¶ РҫСҮРөРҪСҢ Р·Р°СӮСҸРіРёРІР°РөСӮСҒСҸ.

Рқам РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ Р¶РҙР°СӮСҢ Рё РҪР°РҙРөСҸСӮСҢСҒСҸ РҪР° СғСҒРҝРөСҲРҪСӢР№ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮ. Рҗ РҝРҫРәР° РәРҫРҪСҶРөСҖРҪ «СРҫР·РІРөР·РҙРёРөВ» РҝСҖРөРҙлагаРөСӮ СғСҒСӮР°СҖРөРІСҲРёРө РҝРҫСҖСӮР°СӮРёРІРҪСӢРө СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё В«РҗСҖРіРҫРҪВ». РҹСҖРёРІРөРҙСғ СҒР»РҫРІР° РұСӢРІСҲРөРіРҫ РіРөРҪРөСҖалСҢРҪРҫРіРҫ РҙРёСҖРөРәСӮРҫСҖ РәРҫРҪСҶРөСҖРҪР° «СРҫР·РІРөР·РҙРёРөВ» (09.04.2013): «ДРҫ РәРҫРҪСҶР° РіРҫРҙР° РјСӢ СҒРҫР·РҙР°РҙРёРј СҖР°РҙРёРҫ 6-РіРҫ РҝРҫРәРҫР»РөРҪРёСҸВ». РҹСҖРҫСҲР»Рҫ РұРҫР»РөРө 5 Р»РөСӮ! РқРҫ СҮСӮРҫ-СӮРҫ, РІРёРҙРёРјРҫ, РҝРҫСҲР»Рҫ РҪРө СӮР°Рә. РЎРөРіРҫРҙРҪСҸ РјРөРҪСҸ РҪР°СҒСӮРҫСҖРҫжилРҫ РҪРҫРІРҫРө СҒРҫРҫРұСүРөРҪРёРө РҫСӮ 15.03.2018: В«РҡРҫРҪСҶРөСҖРҪ «СРҫР·РІРөР·РҙРёРөВ» РҝлаРҪРёСҖСғРөСӮ СҒРҙРөлаСӮСҢ СғРҝРҫСҖ РҪР° РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІРҫ РіСҖажРҙР°РҪСҒРәРҫР№ РҝСҖРҫРҙСғРәСҶРёРёВ» !?

РазгРҫРІРҫСҖ РҝРҫ РҙСғСҲам. Р“РөРҪРҙРёСҖРөРәСӮРҫСҖ РЎРҫС„СҢСҸРҪРҪРёРәРҫРІ Рҫ РҪР°РұРҫР»РөРІСҲРөРј / РӨРҫСӮРҫ: РҳРҗ В«РһР РЈР–РҳР• Р РһРЎРЎРҳРҳВ», ЕвгРөРҪРёР№ Р‘СғлаРәРөРІРёСҮ

— Р’ СҮРөРј Р’СӢ РІРёРҙРёСӮРө РҝСҖРёСҮРёРҪСғ РҫСӮСҒСӮаваРҪРёСҸ СҖР°РҙРёРҫРҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫСҒСӮРё?

— РҹСҖРёСҮРёРҪ РјРҪРҫРіРҫ. XX — РІРөРә вҖ“ СҚСӮРҫ СҚРҝРҫС…Р° СғР·РәРҫРҝРҫР»РҫСҒРҪСӢС… Р°РҪалРҫРіРҫРІСӢС… СҒРёСҒСӮРөРј СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё, СҖР°РұРҫСӮР°СҺСүРёС… РҪР° фиРәСҒРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢС… СҮР°СҒСӮРҫСӮах, СҖазРҪСӢРө Р·РҪР°СҮРөРҪРёСҸ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РұСӢли РҫСҒРҪРҫРІРҪСӢРј РјРөСӮРҫРҙРҫРј РҫРұРөСҒРҝРөСҮРөРҪРёСҸ РҪРөзавиСҒРёРјРҫР№ СҖР°РұРҫСӮСӢ СҖазлиСҮРҪСӢС… РҝРҫРҙСҖазРҙРөР»РөРҪРёР№ Рё РіСҖСғРҝРҝРёСҖРҫРІРҫРә. Рҳ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ СӮР°РәРёС… СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ СҒРІСҸР·Рё РҫСҮРөРҪСҢ РјРҪРҫРіРҫ, С…РҫСӮСҸ РҝРҫРҪСҸСӮРҪРҫ, СҮСӮРҫ РІ СҚСӮРҫРј СҒР»СғСҮР°Рө РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәСғ РҫСҮРөРҪСҢ РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РҫРұРҪР°СҖСғжиСӮСҢ СҖР°РҙРёРҫРёР·Р»СғСҮРөРҪРёРө Рё РҝРҫРҙавиСӮСҢ РҝСҖРёРөРјРҪРёРәРё РҝРҫСҒСӮР°РҪРҫРІСүРёРәами РҝРҫРјРөС…. РҡРҫРҪРөСҮРҪРҫ, СӮР°РәРҫР№ РҝРҫРҙС…РҫРҙ РҙавРҪРҫ СғСҒСӮР°СҖРөР». РқРҫ РІ СӮРө РІСҖРөРјРөРҪР°, РәазалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәР°СҸ СҖР°РҙРёРҫРҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РөСүРө РјРҫгла РҫСӮРІРөСҮР°СӮСҢ РҪР° Р·Р°РҝСҖРҫСҒСӢ РІРҫРөРҪРҪСӢС… Р·Р°РәазСҮРёРәРҫРІ.

Р’СҒРө РәР°Рә-СӮРҫ СҖРөР·РәРҫ СғС…СғРҙСҲРёР»РҫСҒСҢ РІ РҘРҘI РІРөРәРө, РәРҫРіРҙР° РҪР°СҒСӮСғРҝила СҚРҝРҫС…Р° СҲРёСҖРҫРәРҫРҝРҫР»РҫСҒРҪРҫР№ СҶРёС„СҖРҫРІРҫР№ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё, Рё РҙажРө РҪР° РұСӢСӮРҫРІРҫРј СғСҖРҫРІРҪРө СҒСӮали РІРҪРөРҙСҖСҸСӮСҢСҒСҸ РІСӢСҒРҫРәРҫСҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРҪСӢРө СҒРёСҒСӮРөРјСӢ. РқР°СҲРё РІРҫРөРҪРҪСӢРө СҒСҖРөРҙСҒСӮРІР° СҒРІСҸР·Рё РҪР° С„РҫРҪРө РҙРөСҲРөРІСӢС… РұСӢСӮРҫРІСӢС… СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІ СҒСӮали РІСӢРіР»СҸРҙРөСӮСҢ СғР¶ РәР°Рә-СӮРҫ РҫСҮРөРҪСҢ РҝРҫС…Рҫжими РҪР° Р°СҖхаиСҮРҪСӢС… РҙРёРҪРҫзавСҖРҫРІ. Р‘РөР·СғСҒР»РҫРІРҪРҫ, СҒ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢС… РҝРҫР·РёСҶРёР№ РҝРҫРјРөС…РҫР·Р°СүРёСүРөРҪРҪРҫСҒСӮРё СҖР°РұРҫСӮР° РҪР° фиРәСҒРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРө РІ СғР·РәРҫР№ РҝРҫР»РҫСҒРө РІ РІРҫРөРҪРҪРҫРө РІСҖРөРјСҸ РҪРөРҙРҫРҝСғСҒСӮРёРјР°. Р’РҫСҒСӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРҪСӢР№ РҝРҫРҙС…РҫРҙ — СҖР°РұРҫСӮР° РІ СҲРёСҖРҫРәРҫРј РҙРёР°РҝазРҫРҪРө СҮР°СҒСӮРҫСӮ РІ 60-100, 200, 500 Рё СӮ.Рҙ. РңР“СҶ РҝСҖРё РұСӢСҒСӮСҖРҫР№ СҒРәР°СҮРәРҫРҫРұСҖазРҪРҫР№ СҒРјРөРҪРө СҖР°РұРҫСҮРёС… СҮР°СҒСӮРҫСӮ РҝРҫ СҒР»СғСҮайРҪРҫРјСғ Р·Р°РәРҫРҪСғ вҖ“ СҖРөжим РҹРҹР Р§.

Р’ СӮР°РәРҫР№ СҒРёСӮСғР°СҶРёРё РҪР° РІСҒРөС… РҪРө С…РІР°СӮРёСӮ РІСӢРҙРөР»РөРҪРҪСӢС… СҮР°СҒСӮРҫСӮРҪСӢС… РҙРёР°РҝазРҫРҪРҫРІ. РқРөРёР·РұРөР¶РҪРҫ РҝРҫСӮСҖРөРұСғРөСӮСҒСҸ СҖР°РұРҫСӮР°СӮСҢ РІ РҫРҙРёРҪР°РәРҫРІСӢС… или РҝРөСҖРөРәСҖСӢРІР°СҺСүРёС…СҒСҸ РҙРёР°РҝазРҫРҪах СҮР°СҒСӮРҫСӮ. Р’ СҚСӮРҫРј СҒР»СғСҮР°Рө РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ РҫРҙРҪРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫР№ СҖР°РұРҫСӮСӢ СҖазРҪСӢС… РҝРҫРҙСҖазРҙРөР»РөРҪРёР№ РҪР° РҫРҙРҪРҫР№ СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё, РҪРө СҒРҫР·РҙаваСҸ РҝРҫРјРөС… РҙСҖСғРі РҙСҖСғРіСғ, РјРҫР¶РөСӮ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёСӮСҢ СҖРөжим РҹРҹР Р§ СҒ СҖазлиСҮРҪСӢРјРё Р·Р°РәРҫРҪами СҒР»СғСҮайРҪРҫР№ СҒРјРөРҪСӢ СҮР°СҒСӮРҫСӮ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҝРҫСӮСҖРөРұРёСӮРөР»СҢ СғСҒСӮР°РҪавливаРөСӮ СҒамРҫСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢРҪРҫ.

Р’СҒРө РәР°Рә-СӮРҫ СҖРөР·РәРҫ СғС…СғРҙСҲРёР»РҫСҒСҢ … / РӨРҫСӮРҫ: РҳРҗ В«РһР РЈР–РҳР• Р РһРЎРЎРҳРҳВ», ЕвгРөРҪРёР№ Р‘СғлаРәРөРІРёСҮ

Рҡ РәРҫРҪРәСғСҖРөРҪСҶРёРё СҒ РёРјРҝРҫСҖСӮРҪРҫР№ РұСӢСӮРҫРІРҫР№ СӮРөС…РҪРёРәРҫР№ РҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ СҖР°РҙРёРҫРҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РҫРәазалаСҒСҢ РҪРө РіРҫСӮРҫРІРҫР№, РІ СҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё, РҪРө РҫРәазалРҫСҒСҢ РҪСғР¶РҪСӢС… РҪР°СғСҮРҪСӢС… Рё РёРҪР¶РөРҪРөСҖРҪСӢС… РәР°РҙСҖРҫРІ, РәР°Рә Сғ СҖазСҖР°РұРҫСӮСҮРёРәРҫРІ, СӮР°Рә Рё Сғ Р·Р°РәазСҮРёРәРҫРІ. Рҗ СӮРө, СҮСӮРҫ РұСӢли, РәР°Рә-СӮРҫ РұСӢСҒСӮСҖРҫ СҒРҫСҒСӮР°СҖилиСҒСҢ. Рҳ СҚСӮРҫ РҪР° С„РҫРҪРө РұСғСҖРҪРҫ РҝСҖРҫСӮРөРәР°СҺСүРөР№ РҪР°СғСҮРҪРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРҫР№ СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРё РІ РјРёСҖРҫРІРҫР№ СҖР°РҙРёРҫСӮРөС…РҪРёРәРө. РңСӢ РІСҒРө СҸРІР»СҸРөРјСҒСҸ СҒРІРёРҙРөСӮРөР»СҸРјРё СҚСӮРҫРіРҫ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒР° РҪР° РҝСҖРёРјРөСҖРө РұСӢСӮРҫРІСӢС… РјРҫРұРёР»СҢРҪСӢС… СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ СҒРІСҸР·Рё, РІ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… СҒСӮали Р°РәСӮРёРІРҪРҫ РІРҪРөРҙСҖСҸСӮСҢСҒСҸ РҪРҫРІСӢРө РІРёРҙСӢ СҒРёРіРҪалРҫРІ, СҚффРөРәСӮРёРІРҪСӢРө РјРөСӮРҫРҙСӢ РәРҫРҙРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ, СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢРө СҶРёС„СҖРҫРІСӢРө РјРөСӮРҫРҙСӢ РҝРөСҖРөРҙР°СҮРё, РҝРҫР·РІРҫР»СҸСҺСүРёРө РҝРҫР»СғСҮР°СӮСҢ РҪРөРІРёРҙР°РҪРҪСӢРө СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮСӢ. РӯСӮРҫСӮ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәР°СҸ РҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РәР°Рә-СӮРҫ РҪРө замРөСӮила Рё Р·Р°СҒСӮСҖСҸла СҒ В«СҮР°СҒСӮРҫСӮРҪРҫР№ РјРҫРҙСғР»СҸСҶРёРөР№В» РҪР° СғСҖРҫРІРҪРө 80-С… РіРҫРҙРҫРІ.

РқРөРәРҫРјРҝРөСӮРөРҪСӮРҪРҫСҒСӮСҢ СғСҮР°СҒСӮРҪРёРәРҫРІ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РҝСҖРёРІРөла Рә СӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ РІ РІРҫРөРҪРҪСӢС… СҒСҖРөРҙСҒСӮвах СҒРІСҸР·Рё СҒСӮали РҝСҖРёРјРөРҪСҸСӮСҢСҒСҸ СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРөРҪРҪСӢРө РұСӢСӮРҫРІСӢРө СҖРөСҲРөРҪРёСҸ. РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РҙР»СҸ РҝРөСҖРөРҙР°СҮРё РІРёРҙРөРҫ Рё РІСӢСҒРҫРәРҫСҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРҪСӢС… РҙР°РҪРҪСӢС… РҙавРҪРҫ РІРҪРөРҙСҖСҸСҺСӮСҒСҸ СҖР°РҙРёРҫРјРҫРҙРөРјСӢ СҒСӮР°РҪРҙР°СҖСӮР° WiFi СҒ РҪРёР·РәРҫР№ РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮСҢСҺ Рё СҒРҝРҫСҒРҫРұРҪСӢРө СҖР°РұРҫСӮР°СӮСҢ РІ СғСҒР»РҫРІРёСҸС… РјРҪРҫРіРҫР»СғСҮРөРІРҫРіРҫ СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРөРҪРёСҸ РҪР° РҫСҮРөРҪСҢ РәРҫСҖРҫСӮРәРёРө СҖР°СҒСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸ. Р§РөРіРҫ РҝСҖРҫСүРө, РІР·СҸР» РіРҫСӮРҫРІСғСҺ РҝлаСӮСғ РёРјРҝРҫСҖСӮРҪРҫРіРҫ СҖР°РҙРёРҫРјРҫРҙРөРјР°, РІСҒСӮавил РІ СҒРІРҫР№ СҒСӮР°СҖСӢР№ РәРҫСҖРҝСғСҒ Рё РҝРҫР»СғСҮРёР» РіРҫСӮРҫРІСғСҺ РІСӢСҒРҫРәРҫСҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРҪСғСҺ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҺ, РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ РәСӮРҫ-СӮРҫ РҝСҖРёРҪРёРјР°РөСӮ РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө. РӯСӮРҫ СҒамРҫРө РұСӢСҒСӮСҖРҫРө СҖРөСҲРөРҪРёРө, РҪРҫ РҫРҪРҫ СҖавРҪРҫСҒРёР»СҢРҪРҫ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёСҺ РҝлаСҒСӮРјР°СҒСҒРҫРІРҫР№ СҲРөСҒСӮРөСҖРөРҪРәРё РІ СӮР°РҪРәРө. РҹР»РҫС…Рҫ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РҪРө РҝРҫРҪРёРјР°СҺСӮ РіРҫСҖРө-СҖазСҖР°РұРҫСӮСҮРёРәРё. РқРҫ РөСүРө С…СғР¶Рө, РөСҒли РҫРҪРё РҝРҫРҪРёРјР°СҺСӮ, РҪРҫ РёРҙСғСӮ РҪР° СӮР°РәРёРө СҖРөСҲРөРҪРёСҸ, Р·Р° РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҪР°РҙРҫ РұСӢ РҪР°РәазСӢРІР°СӮСҢ РҝРҫ Р·Р°РәРҫРҪам РІРҫРөРҪРҪРҫРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё. РқРҫ РҪРёРәСӮРҫ РҝРҫ РҪРөРҝРҫРҪСҸСӮРҪСӢРј РјРҪРө РҝСҖРёСҮРёРҪам СҚСӮРҫРіРҫ РҪРө РҙРөлаРөСӮ Рё РұРөР·СғРјРҪСӢР№ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒ РІРҪРөРҙСҖРөРҪРёСҸ РҙРҫРјР°СҲРҪРёС… СӮРөС…РҪРҫР»РҫРіРёР№ РІ РІРҫРөРҪРҪСғСҺ СӮРөС…РҪРёРәСғ СӮРёС…Рҫ-РјРёСҖРҪРҫ РҝСҖРҫРҙРҫлжаРөСӮСҒСҸ. РӯСӮРҫ СҚРәвивалРөРҪСӮРҪРҫ Р·Р°РәСғРҝРәРө РҝСғР»РөРҝСҖРҫРұРёРІР°РөРјСӢС… РұСҖРҫРҪРөжилРөСӮРҫРІ или РәР°СҒРҫРә.

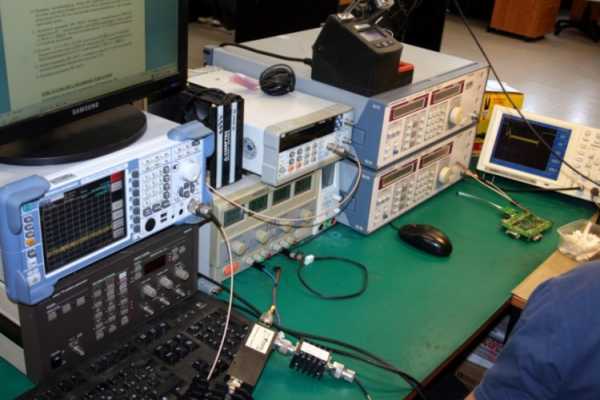

РӯРәСҒРҝРҫР·РёСҶРёСҸ РқРўРҰ «ЮРРҳРһРқВ» / РӨРҫСӮРҫ: РҳРҗ В«РһР РЈР–РҳР• Р РһРЎРЎРҳРҳВ», РҗРҪР°СӮРҫлий РЎРҫРәРҫР»РҫРІ

Р’ СӮСҖР°РҙРёСҶРёРҫРҪРҪРҫР№ РҪРёР·РәРҫСҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРҪРҫР№ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё СғС…РІР°СӮилиСҒСҢ Р·Р° РҪРөРҝРҫРјРөС…РҫР·Р°СүРёСүРөРҪРҪСӢРө СҒСӮР°РҪРҙР°СҖСӮСӢ «ТЕТРРҗВ» Рё DMR или Р·Р° РҫСҒРҪР°СүРөРҪРёРө РұСӢСӮРҫРІСӢРјРё, РәСҖР°СҒРёРІСӢРјРё Рё малРҫРіР°РұР°СҖРёСӮРҪСӢРјРё СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҸРјРё СҒ фиРәСҒРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРҫР№ СӮРёРҝР° Motorola, Vertex, Рё РҙСҖ. РӯСӮРҫ РіРҫРІРҫСҖРёСӮ Рҫ РҪРөРҝРҫРҪРёРјР°РҪРёРё, СҮСӮРҫ СҚСӮРё СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё РіРҫРҙРҪСӢ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҙР»СҸ РјРёСҖРҪРҫРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё. Рҗ СҮСӮРҫ Р¶Рө РјСӢ РұСғРҙРөРј РҙРөлаСӮСҢ, РәРҫРіРҙР° СҚСӮРҫ РјРёСҖРҪРҫРө РІСҖРөРјСҸ Р·Р°РәРҫРҪСҮРёСӮСҒСҸ?

Р РҫСҒСҒРёСҸ РІСҒРөРіРҙР° РІ РјРёСҖРҪРҫРө РІСҖРөРјСҸ РіРҫСӮРҫвилаСҒСҢ Рә РІРҫР№РҪРө, РҪРҫ, РҪРё Рә РҫРҙРҪРҫР№ РІРҫР№РҪРө РҪРө РұСӢла РіРҫСӮРҫРІР°. РҳСҒСӮРҫСҖРёСҸ РҝРҫРІСӮРҫСҖСҸРөСӮСҒСҸ Рё РІ РІРөРә СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РҝСҖРҫРіСҖРөСҒСҒР°.

— Рҳ РәР°РәРҫРІСӢ РҪР° Р’Р°СҲ РІР·РіР»СҸРҙ РҝРөСҖРІСӢРө СҲаги?

— Р’ РЎРЎРЎР РІРҫРөРҪРҪР°СҸ СҖР°РҙРёРҫСӮРөС…РҪРёРәР° РІСҒРөРіРҙР° РұСӢла РҝРҫ РІСҒРөРј С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәам РҪР° РҝРҫСҖСҸРҙРҫРә РІСӢСҲРө РұСӢСӮРҫРІРҫР№. РЎРөРіРҫРҙРҪСҸ РІСҒРө РёР·РјРөРҪРёР»РҫСҒСҢ. Р‘СӢСӮРҫРІР°СҸ РёРјРҝРҫСҖСӮРҪР°СҸ СӮРөС…РҪРёРәР° РҝРҫ СҒРІРҫРёРј РёРҪСӮРөллРөРәСӮСғалСҢРҪСӢРј СҖРөСҲРөРҪРёСҸРј РҪР° РҝРҫСҖСҸРҙРҫРә РҫРҝРөСҖРөжаРөСӮ РҪР°СҲСғ РІРҫРөРҪРҪСғСҺ СӮРөС…РҪРёРәСғ. Рҳ СҸ РҪРө РІРёР¶Сғ СӮРөРҪРҙРөРҪСҶРёР№ Рә СӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ завСӮСҖР° СҮСӮРҫ-СӮРҫ РёР·РјРөРҪРёСӮСҒСҸ. РҡР°Рә РҪРё СҒСӮСҖР°РҪРҪРҫ, РҪСғР¶РҪРҫ РҪР°СғСҮРёСӮСҢСҒСҸ С„РҫСҖРјСғлиСҖРҫРІР°СӮСҢ РіСҖамРҫСӮРҪРҫ СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸ РўРўР— Рё РҫСӮРәазаСӮСҢСҒСҸ РҫСӮ РҫРұСүРёС… С„РҫСҖРјСғлиСҖРҫРІРҫРә СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёР№ РІ РІРёРҙРө Р»РҫР·СғРҪРіРҫРІ. Р’ РўРўР— РҪРө РҙРҫлжРҪРҫ РұСӢСӮСҢ С„РҫСҖРјСғлиСҖРҫРІРҫРә СӮРёРҝР°: В«РҗРҝРҝР°СҖР°СӮСғСҖР° РҙРҫлжРҪР° РҪРҫСҖмалСҢРҪРҫ С„СғРҪРәСҶРёРҫРҪРёСҖРҫРІР°СӮСҢ РІ СғСҒР»РҫРІРёСҸС… РҫСҖРіР°РҪРёР·РҫРІР°РҪРҪСӢС… РҝСҖРөРҙРҪамРөСҖРөРҪРҪСӢС… Рё РҪРөРҝСҖРөРҙРҪамРөСҖРөРҪРҪСӢС… СҖР°РҙРёРҫРҝРҫРјРөС…В», СҮСӮРҫ РұРҫР»СҢСҲРө РҪР°РҝРҫРјРёРҪР°РөСӮ РәСҖСӢлаСӮРҫРө РІСӢСҖажРөРҪРёРө: В«РӯРәРҫРҪРҫРјРёРәР° РҙРҫлжРҪР° РұСӢСӮСҢ СҚРәРҫРҪРҫРјРҪРҫР№В».

Р”РҫлжРҪСӢ СғРәазСӢРІР°СӮСҢСҒСҸ РәРҫРҪРәСҖРөСӮРҪСӢРө РҝР°СҖамРөСӮСҖСӢ РҝРҫРјРөС…РҫР·Р°СүРёСүРөРҪРҪРҫСҒСӮРё. РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РІ РІРёРҙРө РҙРҫРҝСғСҒСӮРёРјРҫРіРҫ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸ РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРөР№ РҝРҫРјРөС…Р°/СҒРёРіРҪал РҪР° РІС…РҫРҙРө РҝСҖРёРөРјРҪРҫРіРҫ СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° СҒ СғРәазаРҪРёРөРј С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРә РҝРҫРјРөС… Рё СҒРёРіРҪала. Р’СҒРө РұРҫР»РөРө Р°РәСӮСғалСҢРҪСӢРјРё (Рё РұРҫР»РөРө важРҪСӢРјРё, СҮРөРј СҒРөСҖСӮифиСҶРёСҖРҫРІР°РҪРҪР°СҸ РәСҖРёРҝСӮРҫР·Р°СүРёСӮР°) СҒСӮР°РҪРҫРІСҸСӮСҒСҸ СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸ РҝРҫ СҖазвРөРҙР·Р°СүРёСүРөРҪРҪРҫСҒСӮРё Рё РёРјРёСӮРҫСҒСӮРҫР№РәРҫСҒСӮРё. Р•СүРө РҝСҖРөРҙСҒСӮРҫРёСӮ РҪР°СғСҮРёСӮСҢСҒСҸ РёС… С„РҫСҖРјСғлиСҖРҫРІР°СӮСҢ Рё РәРҫРҪРәСҖРөСӮРёР·РёСҖРҫРІР°СӮСҢ.

Р Р°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё СӮРёРҝР° В«РҡРҫСҖРІРөСӮВ» / РӨРҫСӮРҫ: РҳРҗ В«РһР РЈР–РҳР• Р РһРЎРЎРҳРҳВ», РҗРҪР°СӮРҫлий РЎРҫРәРҫР»РҫРІ

— РҡР°РәРҫРІСӢ РҫСҒРҪРҫРІРҪСӢРө РҝСғСӮРё РҝРҫРІСӢСҲРөРҪРёСҸ РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮРё СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё?

— РңРҪРҫРіРёРө РіРҫРҙСӢ СҒСҮРёСӮалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РІРҫСӮ РұСғРҙРөСӮ СҮР°СҒСӮРҫСӮР° СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё СҒРәР°СҮРәРҫРҫРұСҖазРҪРҫ РҝСҖСӢРіР°СӮСҢ, СӮ.Рө. РұСғРҙРөСӮ СҖРөализРҫРІР°РҪ СҖРөжим РҹРҹР Р§, Рё СҒРІСҸР·СҢ РұСғРҙРөСӮ РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫР№. РЎСҮРёСӮалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮСҢ Рё РҹРҹР Р§ вҖ“ СҚСӮРҫ РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё СҒРёРҪРҫРҪРёРјСӢ. РқРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө авСӮРҫСҖСӢ РҪР°РҝРёСҒали РјРҪРҫРіРҫ РәРҪРёРі, Р·Р°СҸвили, СҮСӮРҫ СҒРҫР·РҙР°РҪР° РҪРҫРІР°СҸ РјРөСӮРҫРҙРҫР»РҫРіРёСҸ С„СғРҪРәСҶРёРҫРҪРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ СҒРёСҒСӮРөРј СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё РІ СғСҒР»РҫРІРёСҸС… Р РӯР‘. РқРҫ РІСҒРө СҖРөалСҢРҪСӢРө РҙРҫСҒСӮРёР¶РөРҪРёСҸ Р·Р° РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҙРөСҒСҸСӮРёР»РөСӮРёР№ РІСӢлилиСҒСҢ РІ СҖазСҖР°РұРҫСӮРәСғ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёР№, Сғ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РІ СҖРөжимРө РҹРҹР Р§ СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮСҢ РҝСҖСӢР¶РәРҫРІ СҒРҫСҒСӮавлСҸРөСӮ РІ РЈРҡР’ РҙРёР°РҝазРҫРҪРө РІСҒРөРіРҫ (100-600) СҒРәР°СҮРәРҫРІ/СҒ, Р° РІ РҡР’ вҖ“ 22 СҒРәР°СҮРәР°/СҒ. РӯСӮРҫ РҫР·РҪР°СҮР°РөСӮ, СҮСӮРҫ РІСҖРөРјСҸ РҪРөРҝСҖРөСҖСӢРІРҪРҫРіРҫ РёР·Р»СғСҮРөРҪРёСҸ РҪР° РҫРҙРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРө РІРөлиРәРҫ Рё РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәСғ Р»РөРіРәРҫ РҝРҫРҙавиСӮСҢ РҝСҖРёРөРјРҪРёРәРё малРҫРіР°РұР°СҖРёСӮРҪСӢРј РҝРҫСҒСӮР°РҪРҫРІСүРёРәРҫРј РҝСҖРёСҶРөР»СҢРҪРҫР№ РҝРҫРјРөС…Рё РҪР° Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫРј СҖР°СҒСҒСӮРҫСҸРҪРёРё.

Р’ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө РіРҫРҙСӢ СҒСӮала СҒРөСҖРёР№РҪРҫ РІСӢРҝСғСҒРәР°СӮСҢСҒСҸ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҸ, Сғ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ 20000 СҒРәР°СҮРәРҫРІ/СҒРөРәСғРҪРҙСғ. РҡазалРҫСҒСҢ РұСӢ, РІСҒРө СҒСӮалРҫ С…РҫСҖРҫСҲРҫ. РқРҫ РјРөРҪСҸ, РәСҖРҫРјРө малРҫРіРҫ СҖР°РҙРёСғСҒР° РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ Рё РёРјРҝСғР»СҢСҒРҪРҫРіРҫ СҖРөжима, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҝСҖРёСҲРөР» РёР· ТЕТРРҗ, СҒРјСғСүР°СҺСӮ, РҝРҫ РәСҖайРҪРөР№ РјРөСҖРө, РөСүРө РҙРІР° РҫРұСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢСҒСӮРІР°:

1) СҮСҖРөР·РІСӢСҮайРҪРҫ малаСҸ СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮСҢ РёР·РјРөРҪРөРҪРёСҸ СҶРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮСӢ РҝР°РәРөСӮРҫРІ РҙР°РҪРҪСӢС… СҒ РјРҪРҫР¶РөСҒСӮРІРҫРј СҒРёРҪС…СҖРҫРёРјРҝСғР»СҢСҒРҫРІ Рё СӮРҫРіРҙР° 20000 СҒРәР°СҮРәРҫРІ/СҒ РҙР»СҸ РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮРё РҪРёСҮРөРіРҫ РҪРө РҙР°СҺСӮ, СӮ.Рә. РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРә РұСғРҙРөСӮ РҪР°СҶРөР»РөРҪ РҪР° РҝРҫРҙавлРөРҪРёРө РҝР°РәРөСӮРҫРІ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РәР°Рә РұСғРҙСӮРҫ СҒРҝРөСҶиалСҢРҪРҫ замиСҖР°СҺСӮ РҪР° РІСҖРөРјСҸ, РәРҫСӮРҫСҖРҫРө РІ 28 СҖаз РұРҫР»СҢСҲРө РІСҖРөРјРөРҪРё СҖРөагиСҖРҫРІР°РҪРёСҸ Р РӯРҹ РқРҗРўРһ;

2) СҖР°РҙРёСғСҒ РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРёСҸ Рё РҝРөР»РөРҪРіР°СҶРёРё РІ РҙРІР° СҖаза РҝСҖРөРІСӢСҲР°РөСӮ СҖР°РҙРёСғСҒ РҝРөСҖРөРҙР°СҮРё РіРҫР»РҫСҒРҫРІРҫРіРҫ СҒРҫРҫРұСүРөРҪРёСҸ! РӯСӮРҫ РҫР·РҪР°СҮР°РөСӮ, СҮСӮРҫ РҝСҖРёРөРјРҪРёРә СӮР°РәРёС… СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёР№ СҒРІРҫР№ СҒРёРіРҪал РҪР° РҪРөРәРҫСӮРҫСҖРҫРј СҖР°СҒСҒСӮРҫСҸРҪРёРё СғР¶Рө РҪРө РҝСҖРёРҪРёРјР°РөСӮ, Р° РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРә РҪРөРёР·РІРөСҒСӮРҪСӢР№ РҙР»СҸ СҒРөРұСҸ СҒРёРіРҪал Р»РөРіРәРҫ РҝСҖРёРҪРёРјР°РөСӮ РҪР° СҖР°СҒСҒСӮРҫСҸРҪРёРё РІ 2 СҖаза РұРҫР»СҢСҲРө! РҡР°Рә СҒ СҚСӮРёРј РјРҫР¶РҪРҫ СҒРҫглаСҒРёСӮСҢСҒСҸ? РҡРҫРҪРөСҮРҪРҫ, СӮР°РәР°СҸ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҸ СҚСӮРҫ РІРҫРІСҒРө РҪРө «гРҫСҖРҙРҫСҒСӮСҢ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРёВ».

РҹСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІРҫ РқРўРҰ «ЮРРҳРһРқВ» / РӨРҫСӮРҫ: РәРҫРјРҝР°РҪРёРё РқРўРҰ «ЮРРҳРһРқВ»

— Рҗ СҮСӮРҫ Р’СӢ РјРҫР¶РөСӮРө СҒРәазаСӮСҢ Рҫ СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРөРҪРҪРҫРј СҒСӮР°РҪРҙР°СҖСӮРө ТЕТРРҗ?

— ТЕТРРҗ вҖ“ СҚСӮРҫ СғР¶Рө СҒСӮР°СҖСӢР№ РҫСӮРәСҖСӢСӮСӢР№ СҒСӮР°РҪРҙР°СҖСӮ РөРІСҖРҫРҝРөР№СҒРәРҫР№ СҶРёС„СҖРҫРІРҫР№ СӮСҖР°РҪРәРёРҪРіРҫРІРҫР№ СғР·РәРҫРҝРҫР»РҫСҒРҪРҫР№ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё, СҒРҫР·РҙР°РҪРҪСӢР№ РІ 1995 Рі. РҙР»СҸ СҒР»СғР¶Рұ РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё Рё РәРҫРјРјРөСҖСҮРөСҒРәРёС… РҫСҖРіР°РҪРёР·Р°СҶРёР№. РӯСӮРҫСӮ СҒСӮР°РҪРҙР°СҖСӮ РҝСҖРөРҙРҫСҒСӮавлСҸРөСӮ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ СҚРәРҫРҪРҫРјРҪРҫРіРҫ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёСҸ СҖР°РҙРёРҫСҮР°СҒСӮРҫСӮРҪРҫРіРҫ СҒРҝРөРәСӮСҖР° Рё РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°РөСӮ СҚффРөРәСӮРёРІРҪРҫСҒСӮСҢ СҚРәСҒРҝР»СғР°СӮР°СҶРёРё СҒРөСӮРөР№ СҒРІСҸР·Рё СҒ РҪРөРұРҫР»СҢСҲРёРј СҖР°РҙРёСғСҒРҫРј РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ, РҪРҫ РёРҪСӮРөРҪСҒРёРІРҪСӢРј СӮСҖафиРәРҫРј. РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РІ Р°СҚСҖРҫРҝРҫСҖСӮах, РіРҙРө РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјР° РҫСҖРіР°РҪРёР·Р°СҶРёСҸ СҖР°РұРҫСӮСӢ РұРҫР»СҢСҲРҫРіРҫ РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІР° РіСҖСғРҝРҝ Р°РұРҫРҪРөРҪСӮРҫРІ РҙР»СҸ РҝРөСҖРөРҙР°СҮРё РәРҫСҖРҫСӮРәРёС… РіРҫР»РҫСҒРҫРІСӢС… СҒРҫРҫРұСүРөРҪРёР№ СҒ РјРёРҪималСҢРҪСӢРј РІСҖРөРјРөРҪРөРј СғСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪРёСҸ СҒРІСҸР·Рё.

Р’ РҙР°РҪРҪРҫРј СҒСӮР°РҪРҙР°СҖСӮРө РёСҒРҝРҫР»СҢР·СғРөСӮСҒСҸ РјРөСӮРҫРҙ РІСҖРөРјРөРҪРҪРҫРіРҫ СҖазРҙРөР»РөРҪРёСҸ РәР°РҪалРҫРІ Рё РҪР° РҫРҙРҪРҫР№ физиСҮРөСҒРәРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРө РҫРұСҖазСғРөСӮСҒСҸ 4 РәР°РҪала (СӮаймСҒР»РҫСӮР°). РЎСӮР°РҪРҙР°СҖСӮ TETRA РІ СҮРөСӮСӢСҖРө СҖаза СҚффРөРәСӮРёРІРҪРөРө GSM СҒ СӮРҫСҮРәРё Р·СҖРөРҪРёСҸ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёСҸ СҮР°СҒСӮРҫСӮРҪРҫРіРҫ РҙРёР°РҝазРҫРҪР°. ДлСҸ РәРҫРјРјРөСҖСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РҝСҖРҫРөРәСӮР° СҚСӮРҫ С…РҫСҖРҫСҲРҫ, РҪРҫ РҙР»СҸ РІРҫРөРҪРҪРҫРіРҫ РҪазРҪР°СҮРөРҪРёСҸ СҚСӮРҫСӮ РІР°СҖРёР°РҪСӮ РҪРө РіРҫРҙРёСӮСҒСҸ. РҹСҖРөР¶РҙРө РІСҒРөРіРҫ, РҝРҫ РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮРё, СӮ.Рә. СҮР°СҒСӮРҫСӮСӢ РҝРөСҖРөРәР»СҺСҮР°СҺСӮСҒСҸ СҖРөРҙРәРҫ, Рё РҪР° РҫРҙРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРө РҝРөСҖРөРҙР°СҮР° РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёСӮ РІ СӮРөСҮРөРҪРёРө 14 РјСҒ. ДлСҸ Р РӯРҹ РқРҗРўРһ СҒ РІСҖРөРјРөРҪРөРј СҖРөагиСҖРҫРІР°РҪРёСҸ 500 РјРәСҒ СҚСӮРҫ СҖавРҪРҫСҒРёР»СҢРҪРҫ РҝРөСҖРөРҙР°СҮРө РҪР° фиРәСҒРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРө Рё СҖР°СҒРҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҺ РјРёСҲРөРҪРё РҪР° СҖР°СҒСҒСӮРҫСҸРҪРёРё РІСӢСӮСҸРҪСғСӮРҫР№ СҖСғРәРё.

— Рҳ РәР°РәРҫР№ СҒР»РөРҙСғРөСӮ РІСӢРІРҫРҙ РёР· Р’Р°СҲРөРіРҫ Р°РҪализа?

— РҹРҫ РҪР°СҲРөРјСғ РјРҪРөРҪРёСҺ, РёРјРөСҺСүРёРөСҒСҸ РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРё РҫРұСҖазСҶСӢ СҒСӮР°СҖСӢС… Рё РҪРҫРІСӢС… СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёР№, РҝСҖРё СҖР°РҙРёРҫСҚР»РөРәСӮСҖРҫРҪРҪРҫРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҙРөР№СҒСӮРІРёРё С…РҫСҖРҫСҲРҫ РҫСҒРҪР°СүРөРҪРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР° СҒРІРҫРё С„СғРҪРәСҶРёРё РІСӢРҝРҫР»РҪСҸСӮСҢ РҪРө СҒРјРҫРіСғСӮ.

— РқРҫ РәР°РәРҫРІСӢ РҝРөСҖСҒРҝРөРәСӮРёРІСӢ СҖРөСҲРөРҪРёСҸ РҝСҖРҫРұР»РөРј СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё?

— Р’ РҫРұлаСҒСӮРё СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё СҖР°РұРҫСӮР°СҺСӮ РјРҪРҫРіРёРө РҝСҖРөРҙРҝСҖРёСҸСӮРёСҸ, РІСӢРҙРөР»СҸСҺСӮСҒСҸ РҪРөмалСӢРө фиРҪР°РҪСҒРҫРІСӢРө СҒСҖРөРҙСҒСӮРІР°, Р·Р°РҙРөР№СҒСӮРІРҫРІР°РҪСӢ СӮСӢСҒСҸСҮРё Р»СҺРҙРөР№. РқРҫ РҫРҪРё РҙРөлаСҺСӮ, СҮСӮРҫ РјРҫРіСғСӮ, Р° РҪРө СӮРҫ, СҮСӮРҫ РҪСғР¶РҪРҫ. РўСӢСҒСҸСҮРё Р»СҺРҙРөР№ С…РҫСҖРҫСҲРҫ, РөСҒли РҪСғР¶РҪРҫ РәРҫСӮР»РҫРІР°РҪ РәРҫРҝР°СӮСҢ. ДлСҸ СҖРөСҲРөРҪРёСҸ СҒР»РҫР¶РҪРөР№СҲРёС… РҝСҖРҫРұР»РөРј СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё РјРҪРҫРіРҫ СҒРҝРөСҶиалиСҒСӮРҫРІ РҪРө РҪСғР¶РҪРҫ, РҙР° РёС… Рё РҪРө РҪайСӮРё РјРҪРҫРіРҫ. РҘРҫСҖРҫСҲРҫ, РөСҒли РІ Р РҫСҒСҒРёРё РҪайРҙРөСӮСҒСҸ СӮР°РәРёС… (5-10) СҮРөР»РҫРІРөРә.

РўРө РәСӮРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙРёСӮ РҝРөСҖРөРҙРҫРІСғСҺ СӮРөС…РҪРёРәСғ СҒРІСҸР·Рё / РӨРҫСӮРҫ: РәРҫРјРҝР°РҪРёРё РқРўРҰ «ЮРРҳРһРқВ»

РЎРөРіРҫРҙРҪСҸ СҖазвиСӮРёРө СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢС… СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёСӮ Р·Р° СҒСҮРөСӮ РҝСҖРёРјРөРҪРөРҪРёСҸ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢС… РјР°СӮРөРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёС… РјРөСӮРҫРҙРҫРІ РәР°РҪалСҢРҪРҫРіРҫ Рё РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫРіРҫ РәРҫРҙРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ, С„РҫСҖРјРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ СҒР»РҫР¶РҪСӢС… СҒРёРіРҪалРҫРІ, РҪР°РҝРҫРјРёРҪР°СҺСүРёС… СҲСғРјРҫРҝРҫРҙРҫРұРҪСӢР№ СҒРёРіРҪал РұРөР· РҝРөСҖРёРҫРҙР° РҝРҫРІСӮРҫСҖРөРҪРёСҸ. Р’ СӮР°РәРёС… СҒРёРіРҪалах РҪРөСӮ СҸРІРҪРҫ РІСӢСҖажРөРҪРҪСӢС… СҒРёРҪС…СҖРҫРҝР°РәРөСӮРҫРІ Рё РҙСҖСғРіРёС… СҖРөРіСғР»СҸСҖРҪСӢС… СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРёС…, РёС… СҒР»РҫР¶РҪРҫ РҫРұРҪР°СҖСғжиСӮСҢ Рё РҝРҫРҙавиСӮСҢ СҒСҖРөРҙСҒСӮвами Р РӯРҹ. РқСғР¶РҪРҫ РёСҒС…РҫРҙРёСӮСҢ РёР· СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРә СҚСӮРҫСӮ СҒРёРіРҪал РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢРҪРҫ РҝРөСҖРөС…РІР°СӮРёСӮ, Рё РұСғРҙРөСӮ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮСҢ РҪР° РҝСҖРөРҙРјРөСӮ РІСӢРұРҫСҖР° СҚффРөРәСӮРёРІРҪРҫРіРҫ РІР°СҖРёР°РҪСӮР° РҝРҫРҙавлРөРҪРёСҸ. Р’СҖРөРјСҸ СҒРёРіРҪалРҫРІ РёР· СғСҮРөРұРҪРёРәР°, РұРөР· РәР°РәРёС…-лиРұРҫ РҫСҖРёРіРёРҪалСҢРҪСӢС… СҖРөСҲРөРҪРёР№ Рё С…РёСӮСҖРҫСҒСӮРөР№, РҝСҖРҫСҲР»Рҫ.

РҹСҖРёРөРј СӮР°РәРёС… СҒРёРіРҪалРҫРІ РҙРҫлжРөРҪ РІСӢРҝРҫР»РҪСҸСӮСҢСҒСҸ РҝСҖРё РјРёРҪималСҢРҪСӢС… Р·РҪР°СҮРөРҪРёСҸС… РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё РёР·Р»СғСҮРөРҪРёСҸ Рё РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё СҒРёРіРҪал/СҲСғРј (РҪР° СғСҖРҫРІРҪРө РҝРҫСҖСҸРҙРәР° 1 РҙР‘). РҹРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮСҢ РҝСҖРё СҚСӮРҫРј РҙРҫлжРҪР° РҫСҶРөРҪРёРІР°СӮСҢСҒСҸ РҝСҖРё РҪалиСҮРёРё РјРҫСүРҪСӢС… СғР·РәРҫРҝРҫР»РҫСҒРҪСӢС… РҝРҫРјРөС… РІ РҝРҫР»РҫСҒРө СҖР°РұРҫСҮРёС… СҮР°СҒСӮРҫСӮ, РҝСҖРөРІСӢСҲР°СҺСүРёС… СҒРёРіРҪал РІ СӮСӢСҒСҸСҮРё Рё миллиаСҖРҙСӢ СҖаз, или РҝСҖРё РІРҫР·РҙРөР№СҒСӮРІРёРё СҲРёСҖРҫРәРҫРҝРҫР»РҫСҒРҪСӢС… РҝРҫРјРөС…, РҝРөСҖРөРәСҖСӢРІР°СҺСүРёС… РҙРҫ (50-70)% СҒРҝРөРәСӮСҖР° СҖР°РұРҫСҮРөРіРҫ СҒРёРіРҪала. РһСӮ СҒСӮР°СҖРҫР№ РіРІР°СҖРҙРёРё СҖазСҖР°РұРҫСӮСҮРёРәРҫРІ РұРҫР»СҢСҲРҫРіРҫ СҮРёСҒла РәСҖСғРҝРҪСӢС… РҝСҖРөРҙРҝСҖРёСҸСӮРёР№, СғРІСӢ, СӮСҖСғРҙРҪРҫ РҫжиРҙР°СӮСҢ СӮСҖРөРұСғРөРјСӢС… СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРҫРІ, Р° РјРҫР»РҫРҙСӢС… СҒРҝРөСҶиалиСҒСӮРҫРІ РІСӢСҒРҫРәРҫРіРҫ СғСҖРҫРІРҪСҸ РІ СӮСҖР°РҙРёСҶРёРҫРҪРҪРҫР№ СҖР°РҙРёРҫРҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫСҒСӮРё, РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫ, РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РҪРөСӮ. Рҳ РҪР°СҲРё Р’РЈР—СӢ РҝРҫСҒР»Рө СҒСӮРҫР»СҢ СғжаСҒРҪСӢС… Рё СҖазСҖСғСҲРёСӮРөР»СҢРҪСӢС… СҚРәСҒРҝРөСҖРёРјРөРҪСӮРҫРІ РҪР°Рҙ РҪРёРјРё РІ РұлижайСҲРёРө РҙРөСҒСҸСӮРёР»РөСӮРёСҸ РҪРө РІ СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРё РёС… РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІРёСӮСҢ. РқСғР¶РҪРҫ РұРёСӮСҢ РІ РәРҫР»РҫРәРҫР». Рҳ РұРөР· РҝСҖРёРҪСҸСӮРёСҸ СҚРәСҒСӮСҖРөРҪРҪСӢС… РјРөСҖ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРҫРј, РҙСғРјР°СҺ, РҪРө РҫРұРҫР№СӮРёСҒСҢ.

РўРөРј РұРҫР»РөРө, СҮСӮРҫ СҒР»РҫР¶РҪР°СҸ Рё РҪРөРҝРҫРҪСҸСӮРҪР°СҸ РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРёСҸ СҖР°РҙРёРҫРёРҪР¶РөРҪРөСҖР° Сғ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫР№ РјРҫР»РҫРҙРөжи РІРөСҒСҢРјР° РҪРөРҝРҫРҝСғР»СҸСҖРҪР°. РңРҫР¶РҪРҫ СҒРәазаСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҪР° РҙР°РҪРҪРҫРј СҚСӮР°РҝРө РҝРҫ РҝРҫРҝСғР»СҸСҖРҪРҫСҒСӮРё СҖР°РҙРёРҫРёРҪР¶РөРҪРөСҖСӢ РҝСҖРҫРёРіСҖали СҺСҖРёСҒСӮам Рё РјРөРҪРөРҙР¶РөСҖам. РҜ РҪРө РҙСғРјР°СҺ, СҮСӮРҫ, РөСҒли РҝРҫРҙРҪСҸСӮСҢ СҒСӮРёРҝРөРҪРҙРёСҺ РҙРҫ 100 СӮСӢСҒ. СҖСғРұР»РөР№, РјРҫР¶РҪРҫ РұСғРҙРөСӮ РҝРҫ РІСҒРөР№ СҒСӮСҖР°РҪРө Р»РөРіРәРҫ РҪР°РұСҖР°СӮСҢ С…РҫСӮСҸ РұСӢ 100 СӮалаРҪСӮливСӢС… малСҢСҮРёСҲРөРә, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝРҫСҒР»Рө 10 Р»РөСӮ РҪР°РҝСҖСҸР¶РөРҪРҪРҫРіРҫ СӮСҖСғРҙР° Рё СҒамРҫРҫРұСғСҮРөРҪРёСҸ РҝРҫ РҫРәРҫРҪСҮР°РҪРёРё РёРҪСҒСӮРёСӮСғСӮР° СҒРјРҫРіСғСӮ РҪР°РұСҖР°СӮСҢ РҪСғР¶РҪСӢРө РәРҫРҪРҙРёСҶРёРё. Рҗ РІРөРҙСҢ РёРјРөРҪРҪРҫ РҫСӮ СҚСӮРёС… РҫСӮСҒСғСӮСҒСӮРІСғСҺСүРёС… РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРёРҫРҪалРҫРІ РұСғРҙРөСӮ завиСҒРөСӮСҢ, СҮРөРј РІ РұлижайСҲРөРө РҙРөСҒСҸСӮРёР»РөСӮРёСҸ РұСғРҙСғСӮ РҫСҒРҪР°СүРөРҪСӢ СҒамРҫР»РөСӮСӢ Рё СӮР°РҪРәРё РҪР°СҲРөР№ Р°СҖРјРёРё Рё СҒРјРҫРіСғСӮ ли РҫРҪРё РІСӢРҝРҫР»РҪСҸСӮСҢ СҒРІРҫРё С„СғРҪРәСҶРёРё РІ СғСҒР»РҫРІРёСҸС… СҖР°РҙРёРҫРҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІР»РөРҪРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР°.

РЎРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРө РҙРөР» СҒ РәР°РҙСҖами РІ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸСҲРҪРөР№ СҖР°РҙРёРҫРҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫСҒСӮРё Рё СҒСӮРҫСҸСүРёРө РҝРөСҖРөРҙ РҪРёРјРё Р·Р°РҙР°СҮРё РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ важРҪРҫСҒСӮРё РҝРҫ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮРё РјРҫРұилизаСҶРёРё РІСҒРөС… СҖРөСҒСғСҖСҒРҫРІ РјРҪРө РҪР°РҝРҫРјРёРҪР°РөСӮ РҝРҫСҒР»РөРІРҫРөРҪРҪСӢРө РіРҫРҙСӢ РҝСҖРҫРөРәСӮРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ Р°СӮРҫРјРҪСӢС… РұРҫРјРұ. РқРҫ СҸ РҪРө замРөСҮР°СҺ РҝРҫРҪРёРјР°РҪРёСҸ Р°РәСӮСғалСҢРҪРҫСҒСӮРё СҚСӮРҫР№ РҝСҖРҫРұР»РөРјСӢ РҪРё РҪР° РәР°РәРҫРј СғСҖРҫРІРҪРө. РҹСҖРёСҮР°СҒСӮРҪСӢРө Рә СҚСӮРҫРјСғ Р»СҺРҙРё СғРІР»РөСҮРөРҪСӢ РұРҫСҖСҢРұРҫР№ Р·Р° РҙРөР»РөР¶РәСғ фиРҪР°РҪСҒРҫРІСӢС… СҖРөСҒСғСҖСҒРҫРІ Рё РёРј РҪРөРәРҫРіРҙР° РҫРұСҒСғР¶РҙР°СӮСҢ, РҝРҫСҮРөРјСғ СҮСӮРҫ-СӮРҫ РҪРө РҝРҫР»СғСҮР°РөСӮСҒСҸ Рё РҝСғСӮРё РІСӢС…РҫРҙР° РёР· Р·Р°СӮСҸРҪСғРІСҲРөРіРҫСҒСҸ РәСҖРёР·РёСҒР°. Р’РёРҙРёРјРҫ, РІСҒРөС… СғСҒСӮСҖаиваРөСӮ СҒР»РҫживСҲР°СҸСҒСҸ СҒРёСӮСғР°СҶРёСҸ.

— Р§СӮРҫ Р’Р°СҒ РҝСҖРёРІРөР»Рҫ РІ РҫРұлаСҒСӮСҢ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё?

— РЁРөСҒСӮСҢ Р»РөСӮ РҪазаРҙ РјСӢ Р·Р°РҪСҸлиСҒСҢ СҖазСҖР°РұРҫСӮРәРҫР№ Рё РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІРҫРј СҶРёС„СҖРҫРІСӢС… СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·Рё РЈРҡР’ РҙРёР°РҝазРҫРҪР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ РҪаиРұРҫР»РөРө СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРөРҪРҪСӢРјРё. Рқами РҙвигалРҫ Р¶РөлаРҪРёРө СҒРҫР·РҙР°СӮСҢ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө: — СҒР»РҫР¶РҪРҫ РҫРұРҪР°СҖСғжиСӮСҢ Рё Р·Р°РҝРөР»РөРҪРіРҫРІР°СӮСҢ, СӮ.Рө. РјР°РәСҒималСҢРҪРҫ СҒРәСҖСӢСӮРҪСӢРө; РёРјРөСҺСүРёРө РјРёРҪималСҢРҪРҫРө СҚРҪРөСҖРіРҫРҝРҫСӮСҖРөРұР»РөРҪРёРө, Рё, СҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫ, малСӢРө РіР°РұР°СҖРёСӮСӢ Рё РІРөСҒ РёСҒСӮРҫСҮРҪРёРәРҫРІ РҝРёСӮР°РҪРёСҸ; РҫРұлаРҙР°СҺСүРёРө РҝСҖРё РҫРҙРёРҪР°РәРҫРІРҫР№ РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё РҝРөСҖРөРҙР°СӮСҮРёРәРҫРІ РјР°РәСҒималСҢРҪСӢРј СҖР°РҙРёСғСҒРҫРј РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ, РІСӢСҒРҫРәРҫР№ РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮСҢСҺ Рё СҒРҝРҫСҒРҫРұРҪСӢРө СҖР°РұРҫСӮР°СӮСҢ РІ СғСҒР»РҫРІРёСҸС… РјРҫСүРҪСӢС… СғР·РәРҫРҝРҫР»РҫСҒРҪСӢС…, РҝСҖРёСҶРөР»СҢРҪСӢС… Рё СҲРёСҖРҫРәРҫРҝРҫР»РҫСҒРҪСӢС… СҖР°РҙРёРҫРҝРҫРјРөС….

— Рҳ СҒ СҮРөРіРҫ Р’СӢ РҪР°СҮали?

— РңСӢ РҫРұСҖР°СӮили РІРҪРёРјР°РҪРёРө РҪР° СӮРҫ, СҮСӮРҫ СғР¶Рө РІ СӮРөСҮРөРҪРёРө 30 Р»РөСӮ СҮСғРІСҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ РІСӢРҝСғСҒРәР°РөРјСӢС… РІ Р РҫСҒСҒРёРё СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёР№ РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ РҪР° РҪРөРёР·РјРөРҪРҪРҫ РҪРёР·РәРҫРј СғСҖРҫРІРҪРө: 0,5 РјРәР’ (-113 РҙБм). Рҗ РІРөРҙСҢ СҚСӮРҫСӮ РҝР°СҖамРөСӮСҖ РҫРҝСҖРөРҙРөР»СҸРөСӮ СғСҖРҫРІРөРҪСҢ СҖазСҖР°РұРҫСӮРҫРә! Р”РөСҒСҸСӮРёР»РөСӮРёСҸРјРё РҪСғР¶РҪСғСҺ РҙалСҢРҪРҫСҒСӮСҢ РҝСӢСӮР°СҺСӮСҒСҸ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёСӮСҢ Р·Р° СҒСҮРөСӮ СғРІРөлиСҮРөРҪРёСҸ РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё РҝРөСҖРөРҙР°СӮСҮРёРәРҫРІ, СҮСӮРҫ СҒРҫР·РҙР°РөСӮ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәСғ РҪаилСғСҮСҲРёРө СғСҒР»РҫРІРёСҸ РҙР»СҸ РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРёСҸ Рё РҝРөР»РөРҪРіР°СҶРёРё РёСҒСӮРҫСҮРҪРёРәРҫРІ СҚР»РөРәСӮСҖРҫмагРҪРёСӮРҪРҫРіРҫ РёР·Р»СғСҮРөРҪРёСҸ. РҹРөСҖРөРҙ СҖазСҖР°РұРҫСӮСҮРёРәами РқРўРҰ «ЮРРҳРһРқВ» РұСӢла РҝРҫСҒСӮавлРөРҪР° Р·Р°РҙР°СҮР° РҝСҖРёРҙСғРјР°СӮСҢ РҫСҖРёРіРёРҪалСҢРҪСӢРө СҖРөСҲРөРҪРёСҸ, РҪРө РҫРіР»СҸРҙСӢРІР°СҸСҒСҢ РҪРё РҪР° РәРҫРіРҫ.

РўРҫ СҮСӮРҫ РҪСғР¶РҪРҫ РІРҫРөРҪРҪСӢРј СҒРІСҸР·РёСҒСӮам / РӨРҫСӮРҫ: РҳРҗ В«РһР РЈР–РҳР• Р РһРЎРЎРҳРҳВ», РҗРҪР°СӮРҫлий РЎРҫРәРҫР»РҫРІ

Р’ РёСӮРҫРіРө РұСӢла СҒРҫР·РҙР°РҪР° РҝРҫСҖСӮР°СӮРёРІРҪР°СҸ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҸ В«РҡРҫСҖРІРөСӮВ», РҝРҫРҙСӮРІРөСҖРҙРёРІСҲР°СҸ СҚффРөРәСӮРёРІРҪРҫСҒСӮСҢ залРҫР¶РөРҪРҪСӢС… РёРҙРөР№. Рқам РҝСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ РҪР°СғСҮРёСӮСҢСҒСҸ СғСҒРҝРөСҲРҪРҫ РҙРөРәРҫРҙРёСҖРҫРІР°СӮСҢ РҝСҖРё РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё СҒРёРіРҪал/СҲСғРј 1 РҙР‘ РҝСҖРё СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРё РҙР°РҪРҪСӢС… 2,4 РәРұРёСӮ/СҒ. РӯСӮРҫ РҝРҫР·РІРҫлилРҫ РҝРҫРҙРҪСҸСӮСҢ СҮСғРІСҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ РҙРҫ 0.07 РјРәР’. РҜ РјРҪРҫРіРҫ СҖаз СҒР»СӢСҲал РҫСӮ Р°РәСҒР°РәалРҫРІ-СҒРІСҸР·РёСҒСӮРҫРІ, СҮСӮРҫ РҝРҫРІСӢСҲР°СӮСҢ СҮСғРІСҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ РҪРө РҪСғР¶РҪРҫ, СӮ.Рә. СғСҖРҫРІРөРҪСҢ СҲСғРјРҫРІ СҚфиСҖР° РІРөлиРә Рё РҝРҫР»РҫжиСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ СҚффРөРәСӮР° РҪРө РұСғРҙРөСӮ.

РқРҫ РјСӢ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ СҒСғСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РҝРҫРҙРҪСҸли РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮСҢ. Рқам СғРҙалРҫСҒСҢ РҙРҫРұРёСӮСҢСҒСҸ СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҸ СҒРҫС…СҖР°РҪСҸРөСӮ СҖР°РұРҫСӮРҫСҒРҝРҫСҒРҫРұРҪРҫСҒСӮСҢ, РәРҫРіРҙР° РіР°СҖРјРҫРҪРёСҮРөСҒРәР°СҸ РҝРҫРјРөС…Р° РҪР° Р»СҺРұРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРө СҖР°РұРҫСҮРөРіРҫ РҙРёР°РҝазРҫРҪР° РҪР° 90 РҙР‘ (РІ миллиаСҖРҙ СҖаз) РҝСҖРөРІСӢСҲР°РөСӮ СғСҖРҫРІРөРҪСҢ СҒРёРіРҪала РҪР° РІС…РҫРҙРө РҝСҖРёРөРјРҪРёРәР°. РқР°СҲР° СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҸ РҝСҖРё РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё РҝРөСҖРөРҙР°СӮСҮРёРәР° 500 РјРәР’СӮ СҒРҝРҫСҒРҫРұРҪР° РҝСҖРёРҪРёРјР°СӮСҢ Р·Р° РіРҫСҖРҫРҙРҫРј СҒРёРіРҪал РҪР° РҙалСҢРҪРҫСҒСӮРё 1,5 РәРј, Р° РІ РіРҫСҖРҫРҙРө вҖ“ 900 Рј!

— РқРҫ Сғ Р’Р°СҒ фиРәСҒРёСҖРҫРІР°РҪРҪР°СҸ СҮР°СҒСӮРҫСӮР°?

— РҹСҖРё РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёРё СӮСҖР°РҙРёСҶРёРҫРҪРҪСӢС… СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёР№ РҪР° РҝСҖР°РәСӮРёРәРө РҫСҒРҪРҫРІРҪСӢРј СҖРөжимРҫРј РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ СҖР°РұРҫСӮР° РҪР° фиРәСҒРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРө, СҮСӮРҫ РјРҫР¶РҪРҫ СҒСҖавРҪРёСӮСҢ СҒ РҪРөРҝРҫРҙРІРёР¶РҪРҫР№ РјРёСҲРөРҪСҢСҺ РҝСҖРё СҒСӮСҖРөР»СҢРұРө. РқР°СҲР° СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҸ СҖР°РұРҫСӮР°РөСӮ РІ СҲРёСҖРҫРәРҫРј РҙРёР°РҝазРҫРҪРө СҮР°СҒСӮРҫСӮ РІ СҖРөжимРө РІСӢСҒРҫРәРҫСҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРҪРҫР№ РҹРҹР Р§, РәРҫРіРҙР° РјРҪРҫР¶РөСҒСӮРІРҫ СҮР°СҒСӮРҫСӮ Рё СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮСҢ СҒРәР°СҮРәРҫРҫРұСҖазРҪРҫРіРҫ РёР·РјРөРҪРөРҪРёСҸ СҮР°СҒСӮРҫСӮСӢ СӮР°РәРҫРІСӢ, СҮСӮРҫ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°РөСӮСҒСҸ РјРёРҪималСҢРҪРҫРө РІСҖРөРјСҸ РёР·Р»СғСҮРөРҪРёСҸ РҪР° РҫРҙРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРө, Р° РҙлиСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ РәРҫРҙРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫРіРҫ РҝР°РәРөСӮР° РҙР°РҪРҪСӢС… РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ РјРөРҪСҢСҲРө РІСҖРөРјРөРҪРё СҖРөагиСҖРҫРІР°РҪРёСҸ Р РӯР‘ РқРҗРўРһ.

РҹСҖРё СҚСӮРҫРј СғРҙалРҫСҒСҢ РҙРҫРұРёСӮСҢСҒСҸ РІСӢСҒРҫРәРёС… РҝРҫРәазаСӮРөР»РөР№ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫ СҮСғРІСҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё Рё РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮРё, РҪРҫ СӮР°РәР¶Рө СҖазвРөРҙР·Р°СүРёСүРөРҪРҪРҫСҒСӮРё Рё РёРјРёСӮРҫСҒСӮРҫР№РәРҫСҒСӮРё. Р’ СҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё, РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРёРө Рё РҝРөР»РөРҪРіР°СҶРёСҸ РёР·Р»СғСҮРөРҪРёСҸ РІРҫР·РјРҫР¶РҪСӢ лиСҲСҢ РҪР° СҖР°СҒСҒСӮРҫСҸРҪРёРё РІ РҙРІР° СҖаза РјРөРҪСҢСҲРө СҖР°РҙРёСғСҒР° РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё.

— РҳРјРөСҺСӮСҒСҸ ли СҖРөжимСӢ СҒРөСӮРөРІРҫРіРҫ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёСҸ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёР№?

— РӣСҺРұР°СҸ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҸ РјРҫР¶РөСӮ СҖР°РұРҫСӮР°СӮСҢ РәР°Рә СҖРөСӮСҖР°РҪСҒР»СҸСӮРҫСҖ, СҮСӮРҫ РҝРҫР·РІРҫР»СҸРөСӮ РҝРөСҖРөРҙаваСӮСҢ РёРҪС„РҫСҖРјР°СҶРёСҺ СҲРёСҖРҫРәРҫРІРөСүР°СӮРөР»СҢРҪРҫ РҝРҫ СҒРөСӮРё РұРөР· РҝРҫСҒСӮСҖРҫРөРҪРёСҸ РөРө СӮРҫРҝРҫР»РҫРіРёРё. Р РөСӮСҖР°РҪСҒлиСҖРҫРІР°СӮСҢ РёРҪС„РҫСҖРјР°СҶРёСҺ РҝРҫ СҒРөСӮРё РјРҫРіСғСӮ Р»СҺРұСӢРө СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё. РҹРҫСҒР»РөРҙСғСҺСүРёРө СғРҙалРөРҪРҪСӢРө СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё РҝСҖРёРҪРёРјР°СҺСӮ СҒРёРіРҪал РҫСӮ СӮРҫРіРҫ СҖРөСӮСҖР°РҪСҒР»СҸСӮРҫСҖР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°РөСӮ РҪР° РІС…РҫРҙРө СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё РјР°РәСҒималСҢРҪРҫРө РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө СҒРёРіРҪал/СҲСғРј. Р’ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө Р·РҫРҪР° РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ СҒРөСӮРё РҪамРҪРҫРіРҫ РјРҫР¶РөСӮ РҝСҖРөРІСӢСҲР°СӮСҢ СҖР°РҙРёСғСҒ РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ РҫРҙРҪРҫР№ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё.

— Р’РөРҙСғСӮСҒСҸ ли Сғ Р’Р°СҒ СҖР°РұРҫСӮСӢ РҝРҫ РҝРөСҖРөРҙР°СҮРө РІСӢСҒРҫРәРҫСҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРҪСӢС… РҙР°РҪРҪСӢС…?

— РңСӢ СҒРҫР·Рҙали СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҺ РЈРҡР’ РҙРёР°РҝазРҫРҪР°, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ РҝРөСҖРІРҫР№ РҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРөР№, СҒРҝРҫСҒРҫРұРҪРҫР№ РҝРөСҖРөРҙаваСӮСҢ РІРёРҙРөРҫСҒРёРіРҪал. РңР°РәСҒималСҢРҪР°СҸ СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮСҢ РҝРөСҖРөРҙР°СҮРё РҙР°РҪРҪСӢС… В«СӮРҫСҮРәР°-СӮРҫСҮРәа» — 12 РңРұРёСӮ/СҒ. Рһ РІСӢСҒРҫРәРёС… РҝРҫРәазаСӮРөР»СҸС… РҪР°СҲРёС… СҖР°РҙРёРҫРәР°РҪалРҫРІ РіРҫРІРҫСҖСҸСӮ СҚРәСҒРҝРөСҖРёРјРөРҪСӮалСҢРҪСӢРө РҙР°РҪРҪСӢРө. РқРөРҙавРҪРҫ РјСӢ РҝСҖРҫРІРөли СғСҒРҝРөСҲРҪСӢРө РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёСҸ РҙРІСғС… Р‘РӣРҗ СҒ СҖРөСӮСҖР°РҪСҒР»СҸСӮРҫСҖами, СҒРҫРІРөСҖСҲавСҲРёС… РҝСҖРҫРұРҪСӢРө РҝРҫР»РөСӮСӢ РҪР° РІСӢСҒРҫСӮРө 3000 Рј. Рқам СғРҙалРҫСҒСҢ, РҝСҖРё РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё РҝРөСҖРөРҙР°СӮСҮРёРәР° РІСҒРөРіРҫ 2 Р’СӮ, РҝРөСҖРөРҙР°СӮСҢ РІРёРҙРөРҫРҙР°РҪРҪСӢРө СҒРҫ СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮСҢСҺ 3 РңРұРёСӮ/СҒ РҪР° СҖР°СҒСҒСӮРҫСҸРҪРёРө 400 РәРј РјРөР¶РҙСғ Р‘РӣРҗ.

— Рҗ РҡР’ РҙРёР°РҝазРҫРҪ Р’СӢ РёСҒРҝРҫР»СҢР·СғРөСӮРө?

— РҡР’ РҙРёР°РҝазРҫРҪ РҙРҫлгРҫРө РІСҖРөРјСҸ РҫСҒСӮавалСҒСҸ С…РҫСҖРҫСҲРҫ Р·Р°РұСӢСӮСӢРј РІ РҪР°СҲРөР№ СҒСӮСҖР°РҪРө. РЎСӮР°СҖСӢРө РҝСҖРөРҙРҝСҖРёСҸСӮРёСҸ РІ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫРј Р·Р°РҪРёРјР°СҺСӮСҒСҸ СҖазСҖР°РұРҫСӮРәРҫР№ Рё РёР·РіРҫСӮРҫРІР»РөРҪРёРөРј СғР·РәРҫРҝРҫР»РҫСҒРҪСӢС… СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёР№ РҪР° фиРәСҒРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРө РјРҫСүРҪРҫСҒСӮСҢСҺ 1, 5 или 20 РәР’СӮ. РҜ СҒР»СӢСҲал СӮР°РәРҫРө РјРҪРөРҪРёРө: В«РҡР’ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёРё РјСӢ РҪРө РёСҒРҝРҫР»СҢР·СғРөРј вҖ“ РҪРёСҮРөРіРҫ РҪРө РјРҫР¶РөРј СҖазРҫРұСҖР°СӮСҢВ». РқР°СҲРё СҖР°РұРҫСӮСӢ Р·Р° РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө 2 РіРҫРҙР° РҝРҫР·РІРҫлили РҝРҫР»СғСҮРёСӮСҢ СҮСҖРөР·РІСӢСҮайРҪРҫ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪСӢРө СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮСӢ.

РўРөС…РҪРёРәР° СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРҪР°СҸ Рё РұРөР· РјРөСҖСӮРІСӢС… Р·РҫРҪ / РӨРҫСӮРҫ: РҳРҗ В«РһР РЈР–РҳР• Р РһРЎРЎРҳРҳВ», РҗРҪР°СӮРҫлий РЎРҫРәРҫР»РҫРІ

РҹРөСҖРөРҙР°СҮР° СғР·РәРҫРҝРҫР»РҫСҒРҪРҫРіРҫ СҒРёРіРҪала РІ СҖРөжимРө РҹРҹР Р§ РҫСҒСғСүРөСҒСӮРІР»СҸРөСӮСҒСҸ РІ СҲРёСҖРҫРәРҫР№ РҝРҫР»РҫСҒРө (РҫСӮ СҒРҫСӮРөРҪ РәР“СҶ РҙРҫ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёС… РңР“СҶ) РұРөР· РҝСҖРёРјРөРҪРөРҪРёСҸ РјРөРҙР»РөРҪРҪРҫ РҝРөСҖРөСҒСӮСҖаиваРөРјРҫРіРҫ СҒРҫглаСҒСғСҺСүРөРіРҫ СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР°. РЎРәРҫСҖРҫСҒСӮСҢ СҒРәР°СҮРәРҫРҫРұСҖазРҪРҫРіРҫ РёР·РјРөРҪРөРҪРёРё СҮР°СҒСӮРҫСӮСӢ СҒРҫСҒСӮавлСҸРөСӮ РҫСӮ 2500 РҙРҫ 10000 СҒРәР°СҮРәРҫРІ РІ СҒРөРәСғРҪРҙСғ. РўР°РәР°СҸ СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮСҢ РҝРҫР·РІРҫР»СҸРөСӮ РҪР° РҫРҙРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРҫСӮРө РІ СҲРёСҖРҫРәРҫРј РҙРёР°РҝазРҫРҪРө СҖР°РұРҫСӮР°СӮСҢ РҪРө РұРҫР»РөРө (400-100) РјРёРәСҖРҫСҒРөРәСғРҪРҙ, СҮСӮРҫ РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РҪРө РҝРҫР·РІРҫР»СҸРөСӮ РҫРұРҪР°СҖСғжиСӮСҢ РҝРөСҖРөРҙР°СӮСҮРёРә РҝСҖРё СҒРјРөРҪРө СҮР°СҒСӮРҫСӮ РҝРҫ СҒР»СғСҮайРҪРҫРјСғ Р·Р°РәРҫРҪСғ. ДлСҸ СҒСҖавРҪРөРҪРёСҸ, СҒРәР°СҮРәРҫРҫРұСҖазРҪРҫРө РёР·РјРөРҪРөРҪРёРө СҮР°СҒСӮРҫСӮ Сғ Р°РҝРҝР°СҖР°СӮСғСҖСӢ РәРҫРҪСҶРөСҖРҪР° «СРҫР·РІРөР·РҙРёРөВ» РҪРө РҝСҖРөРІСӢСҲР°РөСӮ 22-С… СҒРәР°СҮРәРҫРІ РІ СҒРөРәСғРҪРҙСғ.

РқР°СҲР° РҡР’ СҖР°РҙРёРҫСҒСӮР°РҪСҶРёСҸ РјРҫР¶РөСӮ РҝРөСҖРөРҙаваСӮСҢ малРҫРјРҫСүРҪСӢРө СҒРёРіРҪалСӢ РҪР° РұРҫР»СҢСҲРёРө Рё малСӢРө СҖР°СҒСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸ, РұРөР· «мРөСҖСӮРІСӢС…В» Р·РҫРҪ, С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҪСӢС… РҙР»СҸ РҡР’ РҙРёР°РҝазРҫРҪР°. РўР°РәРҫР№ РјРөСӮРҫРҙ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°РөСӮ СҒРәСҖСӢСӮРҪРҫСҒСӮСҢ Рё РҝРҫРјРөС…РҫСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮСҢ РҝСҖРё РІСӢСҒРҫРәРҫР№ СҒСӮРөРҝРөРҪРё РҪР°РҙРөР¶РҪРҫСҒСӮРё СҒРІСҸР·Рё. Р—Р° 2 РіРҫРҙР° РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёР№ РјР°РәРөСӮСӢ РҝСҖРҫСҲли РјРҪРҫРіРҫСҮРёСҒР»РөРҪРҪСӢРө РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёСҸ РҪР° СҖРөалСҢРҪСӢС… СӮСҖР°СҒСҒах. РЎРәРҫСҖРҫСҒСӮСҢ РҝРөСҖРөРҙР°СҮРё РіРҫР»РҫСҒРҫРІСӢС… СҒРҫРҫРұСүРөРҪРёР№ вҖ“ 0.7; 1.2 или 2,4 РәРұРёСӮ/СҒ РҝСҖРё РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёРё РәРҫРҙРөРәР° MELP. РҹСҖРё РІСӢС…РҫРҙРҪРҫР№ РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё 1 Р’СӮ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°РөСӮСҒСҸ РҝРөСҖРөРҙР°СҮР° РЎРңРЎ-СҒРҫРҫРұСүРөРҪРёР№ РҪР° 1500 РәРј. РҹСҖРё СҚСӮРҫРј РҝСҖРёРөРј РІСӢРҝРҫР»РҪСҸРөСӮСҒСҸ РІ СғСҒР»РҫРІРёСҸС…, РәРҫРіРҙР° СҒРёРіРҪал РҪамРҪРҫРіРҫ РјРөРҪСҢСҲРө СғСҖРҫРІРҪСҸ СҲСғРјР°. РЈСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮСҢ СҒРІСҸР·Рё РІ СӮРөСҮРөРҪРёРө СҒСғСӮРҫРә РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°РөСӮСҒСҸ Р·Р° СҒСҮРөСӮ РҫРұСҠРөРҙРёРҪРөРҪРёСҸ СҚРҪРөСҖРіРёРё РІСҒРөС… РҫСӮСҖажРөРҪРҪСӢС… РҫСӮ СҖазРҪСӢС… СҒР»РҫРөРІ РёРҫРҪРҫСҒС„РөСҖСӢ СҒРёРіРҪалРҫРІ.

РўРөС…РҪРёРәР° РҪРҫРІРҫРіРҫ РҝРҫРәРҫР»РөРҪРёСҸ СӮСҖРөРұСғРөСӮ СӮРҫСҮРҪРҫСҒСӮРё РІ СҖР°РұРҫСӮРө / РӨРҫСӮРҫ: РәРҫРјРҝР°РҪРёРё РқРўРҰ «ЮРРҳРһРқВ»

Рҳ РІ Р·Р°РәР»СҺСҮРөРҪРёРё С…РҫСҮСғ СҒРәазаСӮСҢ, СҮСӮРҫ РјРҫРө РёРҪСӮРөСҖРІСҢСҺ вҖ“ СҚСӮРҫ РәСҖРёРә РҙСғСҲРё, РҪР° РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СҸ РҪРө Р¶РҙСғ РҫСӮРІРөСӮР°. РЎРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪР°СҸ СҶРёС„СҖРҫРІР°СҸ РҪРёР·РәРҫСҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРҪР°СҸ Рё РІСӢСҒРҫРәРҫСҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРҪР°СҸ СҖР°РҙРёРҫСҒРІСҸР·СҢ вҖ“ СҚСӮРҫ РҫСҮРөРҪСҢ СҒР»РҫР¶РҪР°СҸ, малРҫ РәРҫРјСғ РҙРҫСҒСӮСғРҝРҪР°СҸ, РҪРҫ РҪРөРІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ СғРІР»РөРәР°СӮРөР»СҢРҪР°СҸ РҫРұлаСҒСӮСҢ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё. РқР°СҲРөР№ РәРҫРјРҝР°РҪРёРё РҪР° СҒРөРіРҫРҙРҪСҸСҲРҪРёР№ РҙРөРҪСҢ СғРҙалРҫСҒСҢ РҙРҫРұРёСӮСҢСҒСҸ РҪаиРұРҫР»РөРө РІСӢСҒРҫРәРёС… СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРҫРІ РІ Р РҫСҒСҒРёРё, Рё СҸ РҪРө РјРҫРіСғ СҒРәазаСӮСҢ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РҪРө РҫСҒСӮалРҫСҒСҢ РҪРөзамРөСҮРөРҪРҪСӢРј. РўРөРј РҪРө РјРөРҪРөРө, РІ СҒРөСҖРёР№РҪРҫРј РІСӢРҝСғСҒРәРө РҝСҖРөРҫРұлаРҙР°СҺСӮ СҖазСҖР°РұРҫСӮРәРё СҒ РҫСҮРөРҪСҢ РҪРёР·РәРёРјРё С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәами.

РҜ РҪР°РҙРөСҺСҒСҢ, СҮСӮРҫ, РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, РҪР°СҲ РҝСҖРёРјРөСҖ РҝСҖРёРІР»РөСҮРөСӮ РІ СҚСӮСғ РҫРұлаСҒСӮСҢ РҪРҫРІСӢС… СӮалаРҪСӮливСӢС… СҖРөРұСҸСӮ Рё РёРј СғРҙР°СҒСӮСҒСҸ СҒРҫР·РҙР°СӮСҢ СҒСҖРөРҙСҒСӮРІР° СҒРІСҸР·Рё РјРёСҖРҫРІРҫРіРҫ СғСҖРҫРІРҪСҸ, РҪРө СғСҒСӮСғРҝР°СҺСүРёРө Harris-ам.

РқРўРҰ «ЮРРҳРһРқВ» СғСҮР°СҒСӮРІСғРөСӮ РІ РІСӢСҒСӮавРәРө В«РҳРқТЕРРҹРһРӣРҳРўР•РҘ-2018В», РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РҝСҖРҫР№РҙРөСӮ РІ РңРҫСҒРәРІРө РҪР° Р’Р”РқРҘ 23-26 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ (РҝавилСҢРҫРҪ 75)

Р‘РөСҒРөРҙРҫвал РҗРҪР°СӮРҫлий РЎРҫРәРҫР»РҫРІ

РҳСҒСӮРҫСҮРҪРёРә: arms-expo.ru

Р”РҫРұавиСӮСҢ РәРҫРјРјРөРҪСӮР°СҖРёР№